संविधान की प्रस्तावना (Preamble) –

प्रस्तावना (Preamble) भारतीय संविधान का परिचय है, जो इसकी आत्मा और मूल सिद्धांतों को दर्शाती है। यह बताती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है और देश को किस दिशा में ले जाना है।

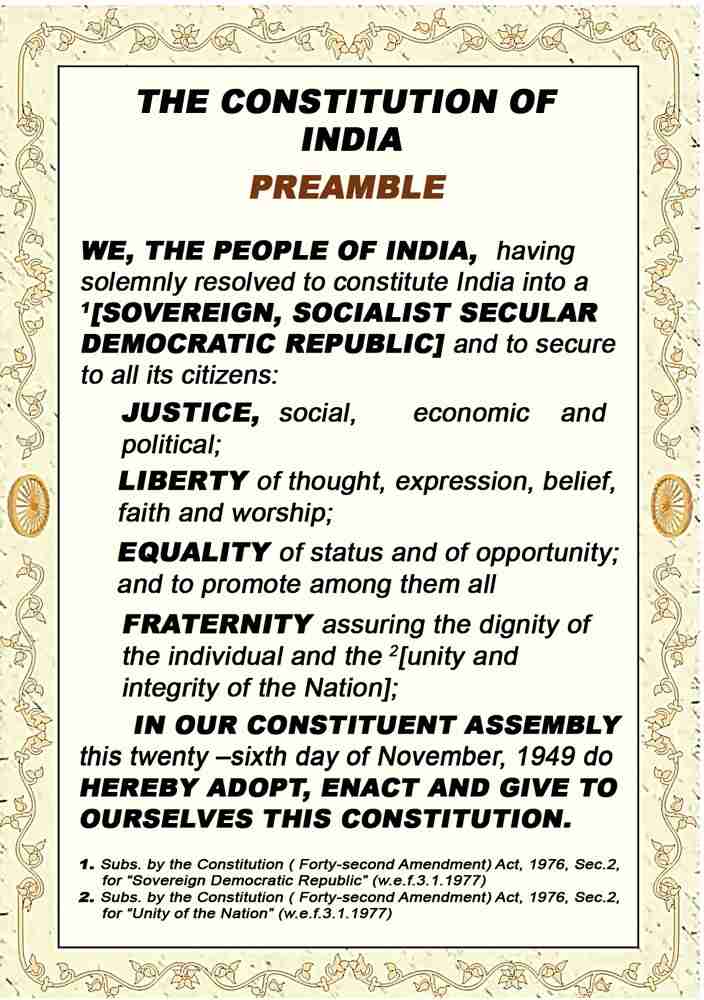

संविधान की प्रस्तावना का पाठ:

“हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

- सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय

- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता

- प्रतिष्ठा और अवसर की समानता

सुनिश्चित करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”

प्रस्तावना के महत्वपूर्ण तत्व:

- “हम, भारत के लोग” – यह दर्शाता है कि संविधान जनता की इच्छा से बना है।

- “संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न” – भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।

- “समाजवादी” – समाज में आर्थिक समानता और सभी नागरिकों को समान अवसर देना।

- “पंथनिरपेक्ष” – सरकार का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान सम्मान मिलेगा।

- “लोकतंत्रात्मक” – जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी जाती है।

- “गणराज्य” – देश का प्रमुख (राष्ट्रपति) वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि चुना जाएगा।

- “न्याय – सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक” – हर नागरिक को न्याय मिलेगा, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, या आर्थिक स्थिति का हो।

- “स्वतंत्रता” – विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है।

- “समानता” – हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर दिए जाते हैं।

- “बंधुता” – सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।

- “राष्ट्र की एकता और अखंडता” – भारत की अखंडता को बनाए रखना और राष्ट्र को एकजुट रखना।

प्रस्तावना का ऐतिहासिक संदर्भ:

- डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में इसका मसौदा तैयार किया।

- 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान का हिस्सा बनाया गया।

- 42वें संविधान संशोधन (1976) के तहत इसमें “समाजवादी”, “पंथनिरपेक्ष” और “राष्ट्रीय अखंडता” शब्द जोड़े गए।

प्रस्तावना का महत्व:

संविधान की प्रस्तावना भारत के मूलभूत उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। यह न केवल संविधान की आत्मा है, बल्कि न्यायपालिका भी इसे संविधान की मूल संरचना मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने “केशवानंद भारती केस (1973)” में कहा कि प्रस्तावना संविधान की मार्गदर्शक भावना है और इसे बदला नहीं जा सकता।

संविधान की प्रस्तावना: निर्माण, पारित होने की तिथि और योगदानकर्ता

भारतीय संविधान की प्रस्तावना न केवल हमारे संविधान का परिचय है, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, और समाजवादी आत्मा को भी दर्शाती है। इसे संविधान सभा ने तैयार किया और इसे भारतीय संविधान के उद्देश्य व मूल सिद्धांतों का सार कहा जाता है।

प्रस्तावना को किसने तैयार किया?

संविधान की प्रस्तावना को तैयार करने का श्रेय डॉ. भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है, जो संविधान प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष थे। हालाँकि, इसके मूल विचार जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।

प्रस्तावना की उत्पत्ति:

- 13 दिसंबर 1946 – पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में “उद्देश्य प्रस्ताव” (Objectives Resolution) पेश किया।

- 22 जनवरी 1947 – संविधान सभा ने इसे पारित कर दिया।

- 26 नवंबर 1949 – भारतीय संविधान को अपनाया गया, जिसमें प्रस्तावना भी शामिल थी।

- 26 जनवरी 1950 – भारतीय संविधान पूरी तरह लागू हुआ, और प्रस्तावना प्रभाव में आई।

संविधान सभा में प्रस्तावना पर चर्चा:

- संविधान सभा में प्रस्तावना पर लंबी बहस हुई।

- यह तय किया गया कि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और इसकी मूल आत्मा को स्पष्ट करेगी।

- सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस (1973) में कहा कि प्रस्तावना संविधान की “मूल संरचना” का हिस्सा है, इसलिए इसे पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता।

प्रस्तावना में संशोधन (42वां संविधान संशोधन, 1976)

1976 में, इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में तीन महत्वपूर्ण शब्द जोड़े:

- “समाजवादी” (Socialist) – सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए।

- “पंथनिरपेक्ष” (Secular) – सभी धर्मों को समान मान्यता देने के लिए।

- “राष्ट्रीय अखंडता” (Integrity) – भारत की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए।

संविधान की प्रस्तावना का महत्व:

- यह संविधान के उद्देश्यों और विचारों का सारांश है।

- यह भारत की लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी प्रकृति को परिभाषित करती है।

- यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को स्पष्ट करती है।

- यह न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग की जाती है।

निष्कर्ष:

संविधान की प्रस्तावना भारत की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष पहचान को दर्शाती है। यह देश के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन देती है। प्रस्तावना केवल एक औपचारिक उद्घोषणा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का एक आदर्श दृष्टिकोण है।

संविधान की प्रस्तावना हमारे राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांतों को दर्शाती है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्यों के आधार पर इसे तैयार किया गया और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया। बाद में, डॉ. बी. आर. अंबेडकर के नेतृत्व में इसे अंतिम रूप दिया गया। 1976 में इसमें संशोधन कर इसे और अधिक सशक्त बनाया गया।

Leave a Reply